Les mots crachés se tiennent debout

•

Auriane Preudhomme

27.11.2025 – 14.02.2025

Les mots crachés se tiennent debout

Auriane Preud’homme

27.11.2025 – 14.02.2025

Vernissage 27.11.2025 17:00-19:00

Exposition faisant suite à la résidence

d’Auriane Preud’homme à l’Ésaab

avec les étudiant•e•s de deuxième année

de DnMade Objet

dans le cadre du label Excellence Métiers d’Arts

sur une proposition de Marie L’Hours

TANA.

TA-NA.

T-A-N-A.

Deux consonnes, une double voyelle, presque tendres, qui glissent sur la langue comme un bonbon. « Tana » a des sonorités faussement douces, choisi par certains jeunes hommes sur les réseaux sociaux pour contourner la censure d’une insulte plus rocailleuse. Une femme se maquille : c’est une tana. Une femme parle fort, montre ses formes : encore une tana. Tous les prétextes sont bons pour réduire et rabaisser toute femme qui ose exister en ligne.

Comme souvent avec les mots d’argot, l’origine de tana se dérobe. Certains la situent dans le département de l’Essonne, pourvoyeur intarissable de néologismes et berceau du rappeur Niska, qui a popularisé le terme dans ses morceaux. D’autres y entendent un écho de l’italien puttana, ou encore une référence détournée — par aphérèse1 — à Ana Montana (de son vrai nom Analicia Chaves), mannequin et vixen2 populaire dans le rap des années 2010.

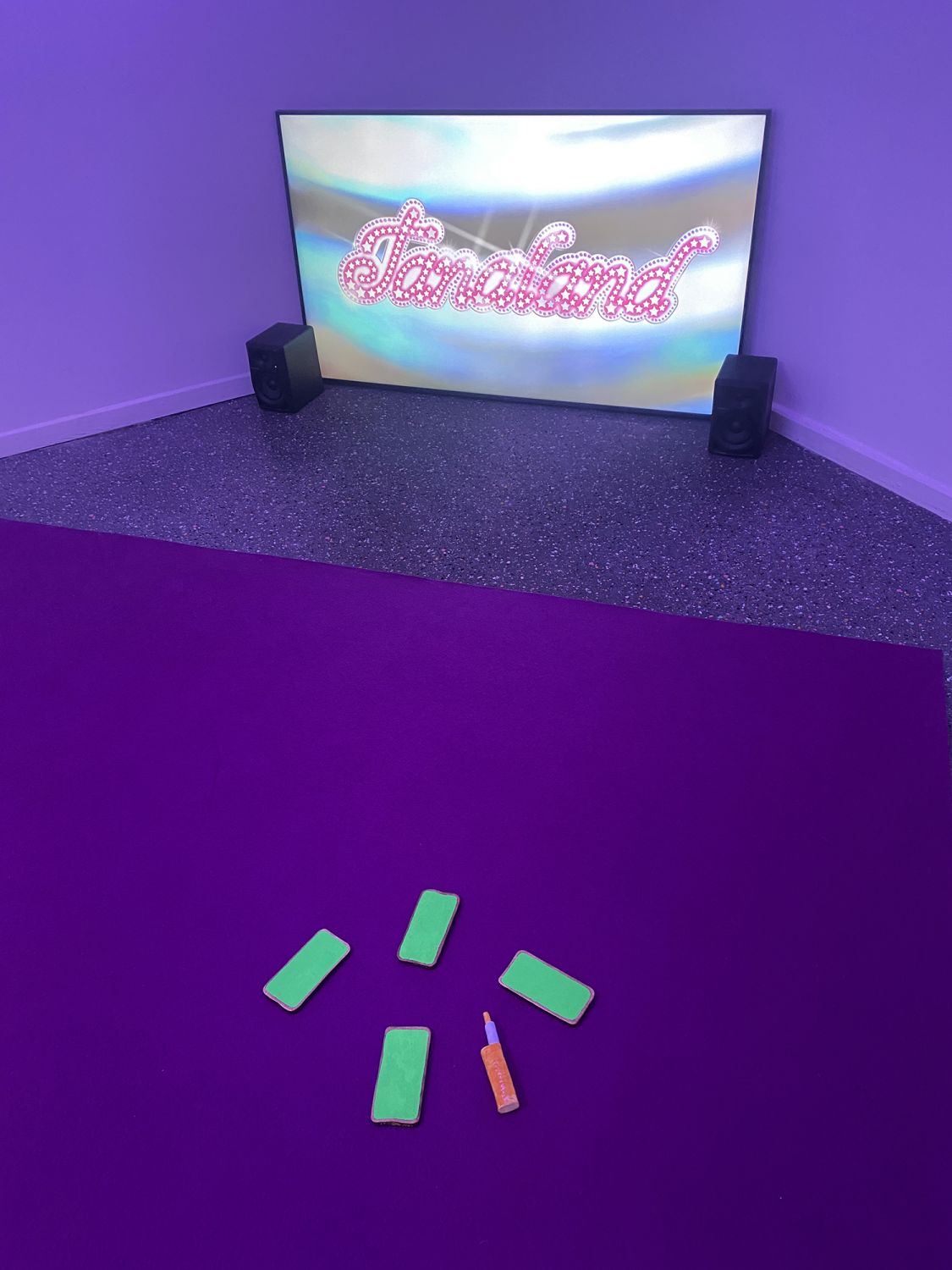

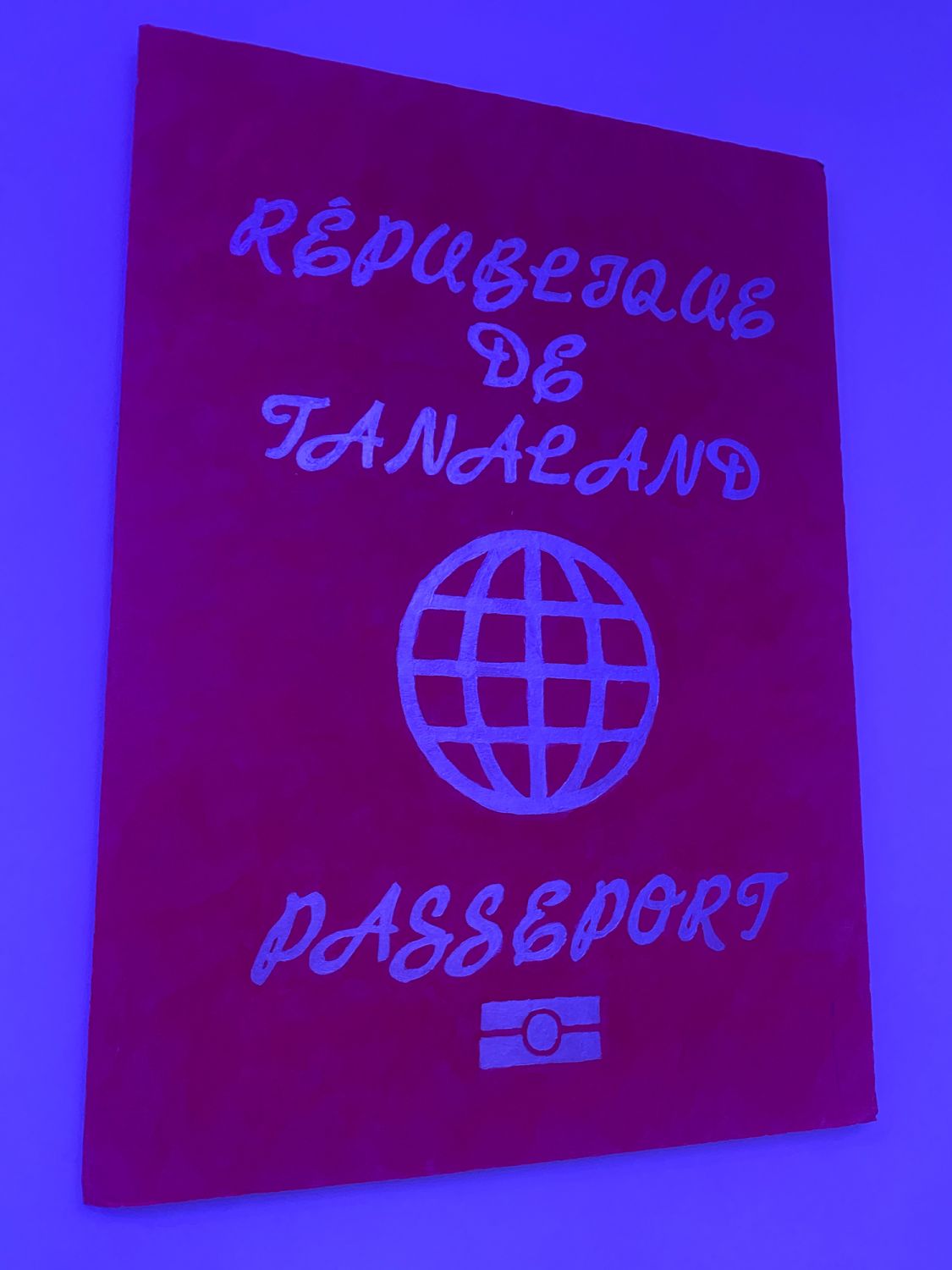

Quoi qu’il en soit, c’est par la musique, puis par les réseaux, que le mot s’est propagé, jusqu’à envahir, en 2024, les commentaires des vidéos de jeunes femmes. Le réflexe misogyne devient tel qu’une TikTokeuse, Salématou Bah (@hadja_bh2), choisit de se le réapproprier. Dans une vidéo humoristique devenue virale, elle met en scène son départ pour un pays fictif : Tanaland, exprimant ainsi son agacement face aux insultes sexistes et misogynes sur internet. De ce geste d’humour et de résistance naît une trend sur les réseaux : d’autres femmes rejoignent à leur tour Tanaland, proposant leurs visions personnelles et inventives de ce territoire imaginaire où les femmes peuvent s’exprimer loin du regard masculin.

Cette fiction collective est le point de départ de la vidéo Tanaland d’Auriane Preud’homme, réalisée dans le cadre de sa résidence à la Villa du Parc à Annemasse au printemps-été 2025. Après la performance Les papelardes (2025)3, où l’artiste imaginait une communauté d’amies réfugiées dans une grotte souterraine pour envisager leur vie future, elle poursuit son travail autour des communautés intentionnelles de femmes et de l’oralité dissidente, utilisée comme outil d’émancipation politique.

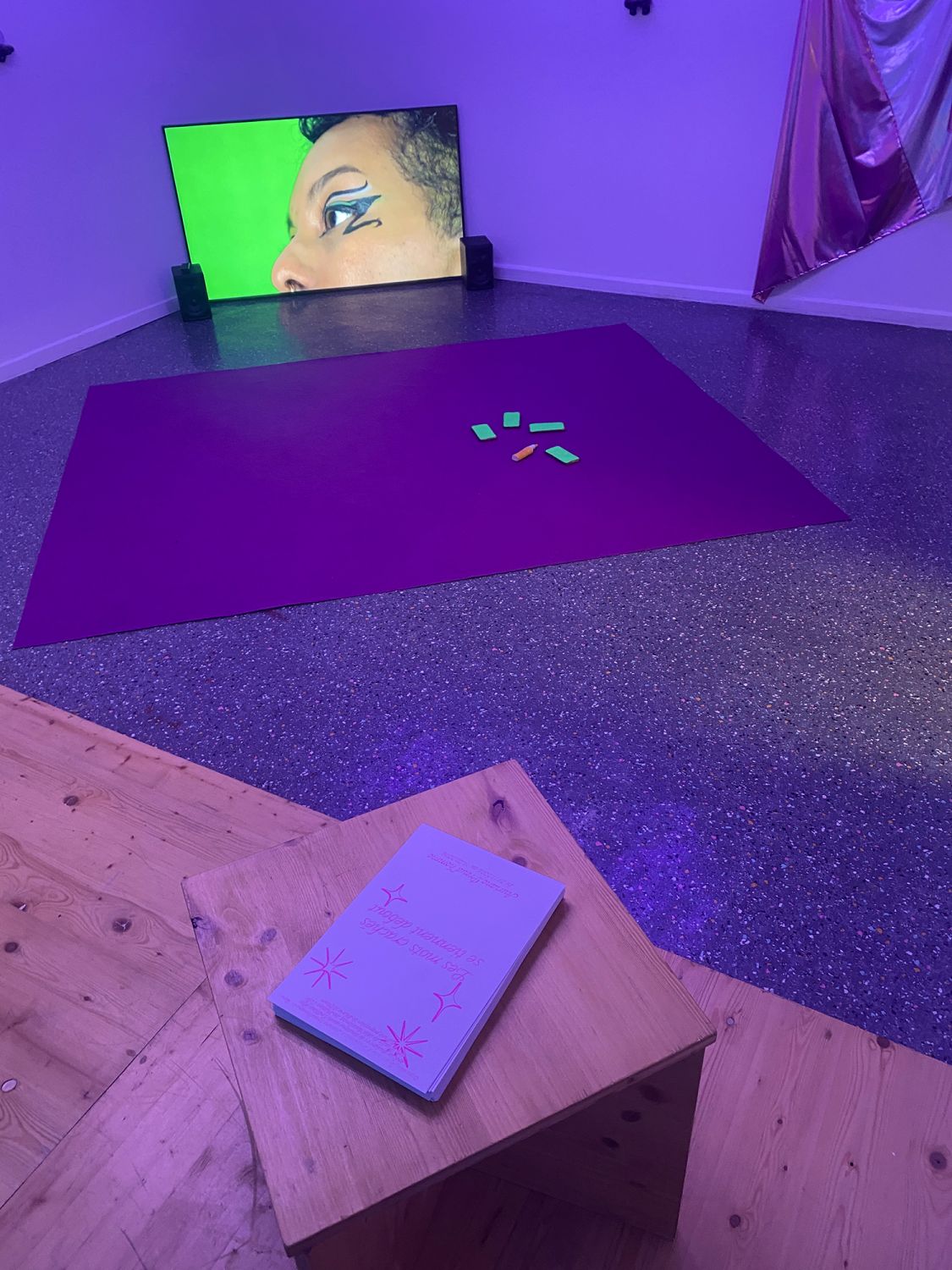

Dans Tanaland, on suit quatre jeunes femmes — Elea Le Henaff, Gabrielle Saïd, Juliana Dos Santos Quaresma et Prisca Enata —traversant la ville d’Annemasse. Lassées des remarques sexistes quotidiennes, elles partent, sur les conseils d’Hadja, à la recherche du pays Tanaland, doté de son propre passeport et de son drapeau.Dans une ville réelle, rythmée par les travaux de réaménagement et le bruit, elles projettent leurs désirs et plantent le décor d’un pays idéal, guidé par la liberté et la sororité. Grandeur, tapis rouge, fontaines, piscine… Peu à peu, leur imaginaire de Tanaland, entre glamour et dérision, vient se télescoper avec celui de la montagne qu’elles atteignent à la fin de la vidéo : le mont Salève, dominant Annemasse. Auréolé de légendes et de récits populaires, le Salève convoque un tout autre horizon d’émancipation, celui des communautés alternatives qui, au fil du temps, ont cherché dans la montagne des formes de vie libres. Dans un second temps, le phénomène Tanaland a aussi été exploré avec les étudiant·e·s du DNMADE design d’objet de l’ÉSAAB, au sein duquel un projet vidéo et de décors a été réalisé.

Tanaland ne représente pas seulement une utopie : c’est avant tout un acte de reprise symbolique, un renversement du stigmate, selon la formule sociologique consacrée. L’artiste traduit ce geste à travers une série de sculptures en verre soufflé aux couleurs vives, posées sur des supports en céramique noire. Quatre insultes misogynes — TANA, SALOPE, CONNE, PUTE et CONNASSE — sont soufflées lettre par lettre dans des formes arrondies en verre, réalisées avec l’aide de l’artisteHeloïse Colrat. Sous les souffles d’Auriane, ces formes se tordent et se métamorphosent, devenant de véritables empreintes matérielles d’un processus de transformation symbolique. C’est comme si ces mots hostiles se vidaient de leur substance, de toute leur charge négative, jusqu’à devenir un souffle pur, sorte de langage avant le langage. Les mots cessent alors d’obéir au sens, et affectent le corps pour devenir une expérience sensorielle libératrice.

Ce geste de réappropriation, récurrent dans la pratique d’Auriane, interroge les mécanismes d’assignation et de définition imposés par une société patriarcale, et invite à une appréhension du langage, plus libre, plus inclusive et résolument ludique. Avec humour et poésie, Tanaland réaffirme la puissance de la parole, non plus comme un instrument d’oppression, mais comme un acte de revendication et de transformation collective. Il ne s'agit pas seulement de briser le stigmate, mais de se tenir debout, ensemble, face à une langue et à un monde qui cherchent à nous diminuer.

Fatma Cheffi

Notes

1 – Procédé linguistique qui consiste à supprimer un ou plusieurs phonèmes au début d’un mot.

2 – « Vixen » désigne littéralement une renarde en anglais, mais aussi, au sens figuré, une femme séduisante et provocatrice. Le terme en est venu à qualifier les femmes figurantes dans les clips de rap. Désirées et méprisées à la fois, elles constituent en quelque sorte un lumpen prolétariat au sein de cette industrie musicale.

3 – Performance réalisée dans le cadre de la résidence d’Auriane à La Galerie, Noisy-le-Sec en avril 2025.

4 – Citation traduite de l’italien et reprise dans Re-Materialization of Language – 1978-2022 (Nero, 2024), publication qui reconstruit et recontextualise l'exposition phare Materializzazione del linguaggio, organisée par Mirella Bentivoglio à la Biennale de Venise en 1978.